Dr. med. Marco Niesche

LEISTUNGEN

Schwerpunkt Wirbelsäule

Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule

- Spinalkanalstenose

- Bandscheibenvorfall

- Instabilität/Wirbelgleiten (Spondylolisthesis)

- Wirbelsäulendeformitäten (Skoliose/Kyphose)

Verletzungen der Wirbelsäule

- Wirbelbrüche (Frakturen)

Entzündungen im Bereich der Wirbelsäule

- Bandscheiben- und Wirbelentzündungen bzw. -infektionen (Spondylitis / Spondylodiszitis)

- Rheuma mit Instabilität der Wirbelsäule (Spondylarthritis)

Deformitäten der Wirbelsäule

- Kyphose

- Skoliose

Tumoren im Bereich von Wirbelsäule, Rückenmark und Nerven

- Wirbelkörpermetastasen

- Tumoren von Rückenmarks- und Nervenhüllen (Meningeom/Neurinom)

Neuropathischer Schmerz (Chronische Nervenschmerzen)

- Neuropathische Kreuz- und Beinschmerzen nach Wirbelsäulen-OP

- Neuropathischer Schmerz nach Gelenkoperationen bzw. -prothesen (Schulter / Knie / Hüfte)

- Neuropathie nach Infektionen (Gürtelrose)

Leistungen und Angebote im Behandlungsschwerpunkt Wirbelsäule

- Diagnostik von Erkrankungen der HWS / BWS / LWS

- Beratung zur Diagnostik und Therapie

- Medikamentöse Therapie

- Orthesen- und Korsettbehandlung

- Manuelle Therapie / Chirotherapie

- Begleitung einer manuellen und/oder gerätegestützten Physiotherapie

- Bildwandlergestützte Infiltrationen (Facetten / Iliosakralgelenk)

- Invasive Schmerztherapie (PRT / Epidural)

- Neuromodulation (SCS) zur Therapie chronischer Schmerzen

- Operative Therapie bei gegebener Behandlungsindikation

Wirbelsäule – die Behandlung:

Aufbau und Funktion der Wirbelsäule:

Die Wirbelsäule bildet das sogenannte zentrale Achsenorgan in Form einer doppelt S- förmigen Säule in der seitlichen Ansicht. Sie erfüllt sowohl dynamische als auch statische Aufgaben, indem sie den Körper stabilisiert und gleichsam Bewegungen ermöglicht. Sie trägt das Gewicht von Kopf, Rumpf und oberen Extremitäten und umhüllt im Inneren das Rückenmark (HWS/BWS) und die durchlaufenden Rückenmarksnerven (LWS). Sie besteht aus insgesamt 7 Halswirbeln, 12 Brustwirbeln und 5 Lendenwirbeln, sowie 5 Kreuzbeinwirbeln, die zum Kreuzbein verschmelzen. Die Bögen der Wirbel bilden den Spinalkanal, in dem Rückenmark und Nerven verlaufen. Die Wirbelkörper sind untereinander verbunden durch die beweglichen Bandscheiben, die Wirbelbögen durch die ebenfalls mobilen Wirbelgelenke. Durch verschiedene knöcherne Fortsätze an den Wirbelkörpern bietet die Wirbelsäule Ansatzpunkte für die dort ansetzende Rückenmuskulatur.

Krankheitsbild Spinalkanalstenose

(Verengung des Wirbelkanals):

Eine degenerative Erkrankung der Wirbelsäule, welche durch Abnutzung bzw. Verschleiß an den Wirbeln, Bandscheiben und Wirbelgelenken entsteht. Diese entsteht hauptsächlich in den Bewegungssegmenten mit der größten mechanischen Belastung, der beweglichen Hals- und der Lendenwirbelsäule. Durch Abnutzung, Verhärtung und Höhenminderung der Bandscheibe und Umverteilung der einwirkenden Kräfte entsteht eine Druckbelastung an den Wirbelkörpern und -gelenken. Dabei kommt es zur Anlagerung von neuer Knochensubstanz (Spondylophyten), Umbau des Wirbelkörpers (Spondylose), Umbau der der Wirbelgelenke mit Verdickung der Gelenkkapsel (Spondylarthrose) und einer Erschlaffung des Bandapparates des betroffenen Wirbelsäulensegments mit Wölbung in den Spinalkanal. All diese Veränderungen bewirken in der Summe eine schrittweise Verengung des Spinalkanals mit Kompression der durchlaufenden Nervenstrukturen (Rückenmark und Caudafasern) mit der Folge einer entsprechenden Reizung und Funktionsstörung der Nerven im Sinne von zunehmenden Schmerzen, Gefühlsstörungen und Kraftverlust in den Beinen. Durch Bewegungsmangel, Übergewicht, schlechte Körperhaltung und schwere körperliche Belastung kann der Verschleißprozess beschleunigt werden.

Aufbau und Funktion der Bandscheiben:

Sie befinden sich zwischen den Wirbelkörpern und sind fest mit ihnen verwachsen. Sie bestehen aus dem äußeren, festen Faserring und dem inneren Kern aus weichem Gallert. Dieser sogenannte Nucleus pulposus besteht zu 80% aus Wasser, welches er in seinem Inneren speichern kann. Im Sinne eines Stoßdämpfers fängt er zusammen mit dem Faserring die entstehenden Druckbelastungen der Wirbelsäule auf – insbesondere bei Dreh- und Beugebewegungen. Bei Belastung nimmt der Flüssigkeitsgehalt der Bandscheibe ab. Bei Entlastung nimmt sie wieder Flüssigkeit auf und wird dicker. Auf diese Weise erfolgt auch die Ernährung der Bandscheibe durch Diffusion aus den Knochenmarkräumen der Wirbelkörper.

Im Verlauf des Lebens reduziert sich diese Fähigkeit der Wasseraufnahme im Gallertkern und die Druckbelastung wirkt sich mehr auf den Faserring aus. Mit diesem Elastizitätsverlust und der Verschmälerung der Bandscheibe nähern sich Grund- und Deckplatten benachbarter Wirbel an. Knöcherne Abstützungsreaktionen sind die Folge, es kommt zur Bildung von sogenannten Osteophyten an den Wirbelkörpern als Zeichen der Abnutzung der Bandscheibe (Osteochondrose / Spondylose).

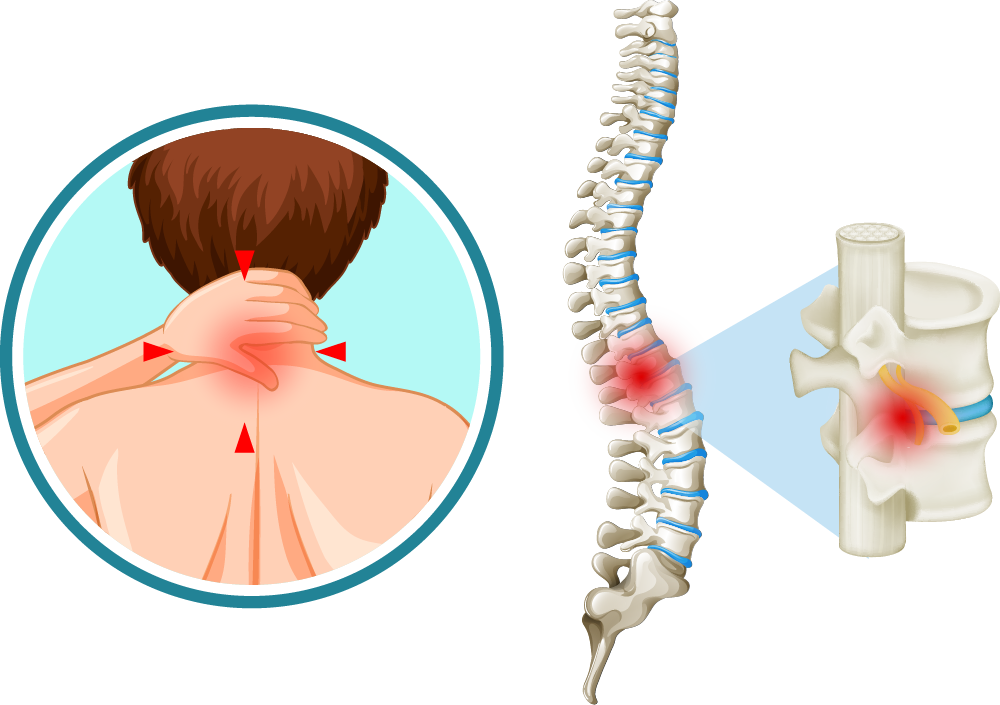

Krankheitsbild Bandscheibenvorfall:

Die Bandscheibe mit dem äußeren Faserring und dem wasserreichen inneren Gallertkern fungiert gleichermaßen als gelenkige Verbindung, wie auch als Stoßdämpfer zwischen den Wirbelkörpern. Durch unmittelbare Nachbarschaft der Bandscheibe zum Wirbelkanal mit dem Rückenmark (HWS) und den sogenannten Spinalnerven (LWS) können bei einem Bandscheibenvorfall Schmerzen und neurologische Symptome wie Sensibilitätsstörungen oder Lähmungen auftreten. Ursache ist dabei die Abnutzung der Bandscheibe im Verlauf des Lebens mit Verlust von Wassergehalt, Elastizität und Regenerationsfähigkeit. Sie wird derb und brüchig, verliert an Höhe und es entstehen strukturelle Veränderungen mit Rissen und Spalten in der Faserstruktur. Durch starke mechanische Belastung kann es nun zur Verlagerung von Teilen des Faserrings und des Gallertkerns in unterschiedlichem Ausmaß kommen. Man unterscheidet dabei eine Protrusion, also Wölbung des Gallertkerns bei erhaltenem Faserring, von einem Prolaps, bei dem Teile des Gallertkerns durch den zerstörten Faserring der Bandscheibe austreten. Die verlagerten Bandscheibenanteile können auf Rückenmark oder Nerven drücken, wodurch die entsprechenden Beschwerden entstehen. Deformitäten der Wirbelsäule, Bewegungsmangel, schwach ausgebildete Muskulatur und Bindegewebe, Übergewicht und ungünstige berufliche Dauerbelastung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bandscheibenvorfall auftritt.

Instabilitäten/Wirbelgleiten

(Spondylolisthesis):

Die nichttraumatische, also nicht unfallbedingte Instabilität der Wirbelsäule wird durch die Begriffe Olisthese bzw. Pseudolisthese beschrieben. Beide meinen das Gleiten eines Wirbelkörpers über den darunter liegenden Wirbel nach vorne. Bei der sogenannten echten Spondylolisthese besteht ein knöcherner Defekt der Wirbelbögen (Spondylolyse). Dabei gleitet der Wirbelkörper mit seinen oberen Gelenkfortsätzen, Bogenwurzeln und Querfortsätzen nach vorne, wobei Wirbelbogen und untere Gelenkfortsätze am Ursprung verbleiben. Ein wesentlicher Faktor im Rahmen des Verlaufes des Krankheitsbildes ist dabei die Stellung des Kreuzbeines im Becken und die Winkelung zur Vertikalen. Je flacher dabei das Kreuzbein im Becken verankert ist, um so ausgeprägter die Wahrscheinlichkeit des voranschreitenden Gleitvorganges. Dies wird im Wesentlichen durch die sogenannten morphometrischen Becken- bzw. Balanceparameter der Wirbelsäule beschrieben. In bestimmten Fällen tritt ein völliges Abkippen des Gleitwirbels nach vorn auf. Dies wird als Spondyloptose bezeichnet, erfolgt jedoch ausschließlich bei der seltenen, sogenannten dysplastischen Form des Gleitens. Nur hier kommt es auch zu einer lumbosakralen Kyphose, es entsteht also eine Umkehrung der Wölbung zwischen dem 5. Lendenwirbel und dem 1. Kreuzbeinwirbel. Für die Spondylolyse und die Dysplasie gelten jeweils gesonderte Maßstäbe in Diagnostik und Therapie. Neben diesen selteneren Formen ist die häufigste Form die degenerative Form der Spondylolisthese. Sie entsteht durch Abnutzung von Bandscheibe und Wirbelgelenken und es entsteht ein Gleiten ohne Defektbildung bzw. Lyse, eine sogenannte Pseudospondylolisthese. Nur diese ist immer auch mit einer Spinalkanalstenose vergesellschaftet. Bei allen Formen des Gleitens können jedoch Einengungen der seitlichen Nervenwurzelaustrittslöcher auftreten mit entsprechenden Symptomen der Nervenkompression – vom Schmerz, über Sensibilitätsstörungen bis hin zu motorischen Einschränkungen und Lähmungen.

Deformitäten (Skoliose / Kyphose):

Der Begriff ‚Skoliose‘ entstammt dem griechischen Sprachgebrauch und bedeutet‚ krumm‘. Als Skoliose bezeichnet man im Bereich der Wirbelsäule eine Deformierung in allen 3 räumlichen/anatomischen Ebenen (vorn/frontal, seitlich/sagittal, axial/transversal). Diese kann in allen Wirbelsäulensegmenten auftreten. Von vorn betrachtet (frontal) zeigt sich eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule mit Krümmung und (Lot-ausgleichender) Gegenkrümmung, sowie eine Deformierung der Wirbelkörper. Axial betrachtet kommt es im Scheitelbereich der Skoliose zu einer Rotation (Drehung) der Wirbel um die eigene Achse mit nachfolgender spiralförmiger Verwindung der Wirbelsäule (Torsion). In der seitlichen Ebene (sagittal) zeigen sich begleitende Veränderungen der physiologischen Krümmungen (Kyphose und Lordose) der Wirbelsäule. Durch die zunehmende Fehlstellung der Wirbelkörper im Bereich des Achsenorgans kommt es nachfolgend zu strukturellen Veränderungen und Fehlstellungen im Bereich der betroffenen Wirbel (Wirbelkörper, Dorn-, Quer- und Bogenfortsätze, Bogenwurzeln und Bogengelenke, Rippengelenke und Rippen).

Aus diesen Veränderungen resultieren die auch äußerlich erkennbaren Merkmale einer Skoliose, der Rippenbuckel und die Lendenwulst. Die seitlichen Verkrümmungen der Wirbelsäule sind weder aktiv noch passiv vollständig ausgleichbar. Diese nicht vollständig ausgleichbare strukturelle Skoliose mit Deformation und Rotation der Wirbelkörper wird von der von der rein funktionellen Skoliose unterschieden. Diese findet sich häufig bei Haltungsschäden – zum Beispiel bei Beinlängendifferenzen. In diesen Fällen ist die Skoliose nicht fixiert, sie ist im Liegen ausgleichbar.

Wirbelbrüche (Frakturen):

Die Wirbelsäule muss mehrere, teils gegenläufige Aufgaben erfüllen. Zum einen muss sie als zentrales Achsenorgan Stabilität gewährleisten, indem sie große statische und dynamische Kräfte auffängt und weiterleitet. Zum anderen muss sie beweglich sein und Bewegungen des Körpers gewährleisten und ermöglichen. Zusätzlich übernimmt sie die Schutzfunktion für das Rückenmark und die abgehenden Spinalnerven. Bei einem Trauma können verschiedene Kräfte auf die Wirbelsäule einwirken, die zu Brüchen und Verschiebungen (Frakturen/Dislokationen) von Wirbelknochen und -gelenken und zu Zerreißungen der stabilisierenden Bänder, zu Verletzungen der Bandscheibe, des Rückenmarks und der Spinalnerven führen können. Auf Grund der besonderen Anatomie und der einhergehenden biomechanischen Eigenschaften treten Verletzungen meist im Bereich des Übergangs zwischen unterer Brustwirbelsäule und oberer Lendenwirbelsäule auf. Hier treffen unterschiedlich gerichtete Krümmungen und abweichend bewegliche Wirbelsäulenabschnitte aufeinander (rigide Brustkyphose und bewegliche Lendenlordose). Im Wesentlichen werden dabei die jeweils einwirkenden Kräfte zur Klassifikation und Beschreibung der unterschiedlichen Arten von Verletzungen der Wirbelsäule genutzt. Man unterscheidet:

- Typ A Verletzungen durch Kompressionskräfte

- Typ B Verletzungen durch Distraktionskräfte

- Typ C Verletzungen durch Rotationskräfte

mit teils weiteren Untergruppen unter Berücksichtigung von neurologischen Begleitbeeinträchtigungen und modifizierenden Faktoren.

Infektionen der Wirbelsäule

(Spondylitis / Spondylodiszitis):

Als Spondylitis bezeichnet man die Entzündung eines Wirbelkörpers. Eine Spondylodiszitis ist eine Entzündung, die Grund- und Deckplatten der Wirbel, sowie die zugehörige Bandscheibe befällt. Eine infektiös bedingte Entzündung wird im Wesentlichen von Bakterien, aber auch von Pilzen oder Parasiten ausgelöst und kann zur Instabilität und Deformierung von Wirbelsegmenten mit teils erheblichen belastungsabhängigen Rückenschmerzen, aber auch Schmerzen in Ruhe, Fieber und schlimmstenfalls neurologischen Folgekomplikationen führen.

Der bakterielle Befall der Wirbelsäule wird in eine spezifische (Mykobakterien, Brucellen, Salmonellen) und eine unspezifische Untergruppe eingeteilt. Zu den wichtigsten Erregern der spezifischen bakteriellen Spondylodiszitis zählt man u.a. Staphylokokken, Streptokokken, E. coli, Pseudomonaden und Clostridien. Kennzeichnend für bakterielle Entzündungen sind in der Regel eitrige Prozesse. Diese können ihren Ursprung in eitrigen Entzündungen anderer Organe haben (Lungen- oder Harnwegsentzündungen), die dann durch Keimverschleppung auch die Wirbelsäule besiedeln können. Durch Einschmelzung von Wirbelkörpern, sowie Gelenk- und Weichteilstrukturen (z.B. Bandscheiben) kann es zur Entstehung von Abszessen kommen. Durch Ausdehnung der Abszesse in den Wirbelkanal kann es zu schweren neurologischen Komplikationen kommen. Eine Infektion im Bereich der Wirbelsäule durch nicht bakterielle Ursachen kann insbesondere bei immungeschwächten Patienten, Schwerkranken oder Intensivpatienten auftreten. Ein spinaler Befall mit Pilzen und Parasiten kann gleichsam schwerwiegende Verläufe mit erheblichen Folgekomplikationen aufweisen.

Rheumatische Entzündung der Wirbelsäule:

Entzündliche Erkrankungen der Wirbelsäule können auch auf nicht infektiösem Wege ausgelöst werden. Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises, wie zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis oder die Spondylitis ankylosans (Mb. Bechterew) können sich im Bereich der Wirbelsäule manifestieren.

Die Rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, die schubweise synoviale Gelenk- und Gewebestrukturen (Sehnen, Sehnenscheiden und Schleimbeutel) befällt und durch chronische Entzündungsprozesse zerstört. Im Bereich der Extremitäten resultieren im Verlauf ausgeprägte Deformitäten und an der Wirbelsäule relevante Instabilitäten mit jeweiligen funktionellen Einschränkungen. An der Wirbelsäule sind dabei besonders die synovialen Facettengelenke der Halswirbelsäule zwischen Atlas und Axis (1. und 2. Halswirbel), sowie die subaxiale Halswirbelsäule am häufigsten betroffen. Die Bechterew-Erkrankung ist ebenfalls eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung, die meistens an den Illiosakralgelenken (Kreuzbein-Darmbein-Gelenken) beginnt. An der Wirbelsäule führt sie zu aufsteigenden entzündlichen Veränderungen der Wirbelgelenke mit begleitender Verkalkung der Längsbandstrukturen der Wirbelsäuleund zur aufsteigenden Versteifung (Ankylosierung) der Wirbelsäule. Auch andere, autoimmun bedingte, chronisch-entzündliche Erkrankungen z.B. des Magen-Darm-Traktes (Mb. Crohn, Colitis ulcerosa) und der Haut (Psoriasis – Schuppenflechte) können auf Strukturen der Wirbelsäule übergreifen und entsprechende Beschwerden und Symptome, sowie strukturelle Veränderungen verursachen.